Schwanensee – das Märchen![]() handelt von einer Prinzessin, die von einem bösen Zauberer in einen schönen Schwan verwandelt wurde. Nur die bedingungslose Liebe eines Prinzen kann diesen Zauber rückgängig machen – eine Geschichte mit ungewissem Ausgang.

handelt von einer Prinzessin, die von einem bösen Zauberer in einen schönen Schwan verwandelt wurde. Nur die bedingungslose Liebe eines Prinzen kann diesen Zauber rückgängig machen – eine Geschichte mit ungewissem Ausgang.

Schwanensee, Swan Lake oder Le Lac des cygnes – Ballett in vier Akten und 29 Auftritten.

1. Akt – Prinz Siegfried feiert seinen 21. Geburtstag.

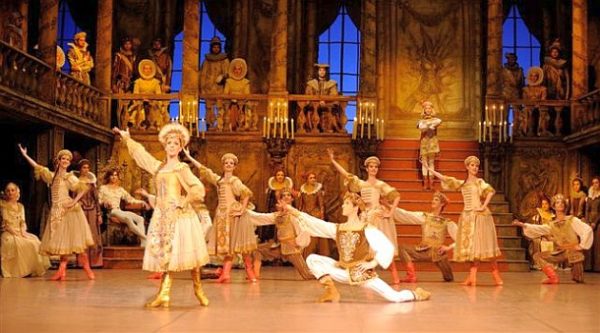

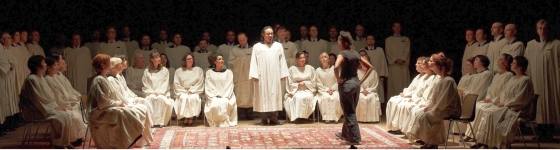

Prinz Siegfried feiert seinen 21. Geburtstag. ☛ Ballett Schwanensee – Gesamtkunstwerk in der Stuttgarter Staatsoper © Stuttgarter Ballett

Mit seinen Freunden feiert Prinz Siegfried ausgelassen seine Volljährigkeit. Sie tanzen so lange, bis die Königinmutter kommt und ihn ermahnt, ab jetzt nicht nur zu feiern, sondern auch Pflichten zu tragen. Als erstes sollte er sich eine Frau suchen, damit der Fortbestand des Königshauses auch in Zukunft gesichert ist. Das sollte möglichst auf dem morgigen – offiziellen – Fest geschehen.

Am Himmel ziehen weiße Schwäne vorbei, die den Prinzen in eine träumerische Melancholie versetzt. Sein Freund Benno überredet ihn, gemeinsam auf die Jagd zu gehen – das Allheilmittel in königlichen Kreisen.

2. Akt – Siegfried entdeckt die Schwanenprinzessin im Schwanensee und schwört ewige Treue.

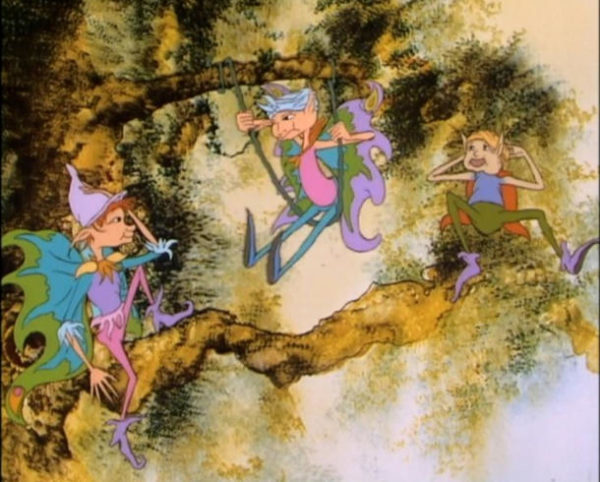

Die jungen Schwäne schreien ihren Frust heraus ☛ SwanLakes Marie Chouinard (c) Photo Jeanette Bak

Um Mitternacht, bei glitzerndem Vollmondlicht, erreichen die Freunde einen See, auf dem sie reiche Beute vermuten. Fasziniert beobachten sie die schwimmenden Schwäne – der berühmte Schwanentanz. Diese Szene wird auch für die meisten Ballettbesucher zu einem einprägenden Ereignis. Eine junge Schwänin hat es dem Prinzen besonders angetan.

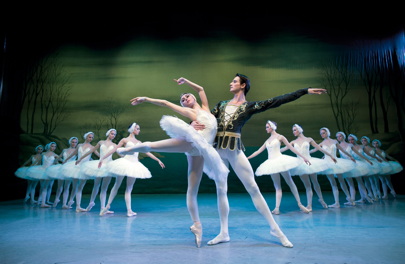

Odette, Prinz Siegfried und die kleinen Schwäne ☛ Schwanensee mit dem St. Petersburg Festival Ballet

Gerade will er sie abschießen, um sie so eventuell zu konservieren, aber die Schwanenkönigin gibt sich noch rechtzeitig zu erkennen. Sie erzählt ihm, in Wirklichkeit die verwunschene Prinzessin Odette zu sein, verzaubert vom bösen Rothbart. Nur zur Geisterstunde dürfen sie und ihr Hofstaat ihre menschliche Gestalt annehmen. Die bedingungslose Liebe und Treue eines Prinzen kann die Prinzessin von einem Schwan zu einem Menschen zurück verwandeln. Da sie Siegfried außerordentlich gefällt und er sowieso auf Freiersfüßen herumläuft, schwört er ihr ewige Treue – leider etwas zu spät, denn die Stunde ist gerade vorbei. Zauberer Rothbart, verwandelt in eine Eule, belauscht das Ganze vom Baum aus, treibt die Schwäne wieder zurück und trifft Gegenmaßnahmen.

3. Akt – opulentes Fest mit Vorstellung der Brautbewerberinnen und falscher Schwanenprinzessin.

Das rauschende Fest zur Volljährigkeit des Prinzen ist in vollem Gange, als die Königinmutter ihm eine Auswahl von sechs Kandidatinnen als künftige Braut vorgestellt. Mit jeder tanzt er, aber entscheiden kann er sich nicht für eine – zum Ärger seiner Mutter.

Als ein unbekannter Gast mit seiner Tochter erscheint, gibt sich der Prinz hellwach und interessiert. In der Tochter meint Siegfried seine Schwanenprinzessin Odette aus der vorigen Nacht wieder zu erkennen. Es handelt sich aber um den Zauberer Rotbart mit einer Begleiterin namens Odile, dem negativen Abbild der gestrigen Schwanenschönheit. Sie sieht fast genau so aus, trägt allerdings ein schwarzes Kleid. Siegfried fällt auf diesen Trauerschwan herein und schwört ihr ewige Treue. Daraufhin ist der alte Treueschwur nichtig, und Rothbart kann triumphierend abziehen. Siegfried sieht draußen vor dem Fenster die eigentliche Schwanenprinzessin Odette, eilt nach draußen und sucht sie am Schwanensee auf.

4. Akt – Siegfried, Odette und die vielen Schwäne verzweifeln.

Siegfried erkennt seinen Irrtum. Große und kleine Schwäne tanzen traurig um das Paar herum. Für das Ende bestehen verschiedene Varianten.

- Der Zauberer Rothbart schickt eine große Welle, die den Schwanensee überschwemmt. Beide ertrinken.

- Es sterben entweder Siegfried oder Odette. Der/die Überlebende bleibt traurig bis an sein/ihr Lebensende.

- Siegfried tötet den Zauberer im Zweikampf. Odette und alle Schwäne erlangen ihre menschliche Gestalt wieder.

- Oder ein Choreograph findet eine neue Variante oder Mischform.

Über das Ballett Schwanensee.

Pjotr Iljitsch Tschaikowski erhielt für dieses Ballett einen Auftrag des Kaiserlichen Theaters Moskau. Er komponierte es 1875-76 nach dem Libretto von Wladimir Begitschew und Wasily Geltzer. Die Uraufführung fand am 20. Februar 1877 in Moskau im Bolschoi-Theater statt – ein totaler Misserfolg. Auch die revidierte Fassung, aufgeführt am 5. Januar 1895 im Marijinskij-Theater in St. Petersburg kann nicht als Triumph bezeichnet werden. Erst 1934 gelang der Durchbruch mit dem London-Emigranten Nikolai Sergejew. Heute gehört Schwanensee zu den meist aufgeführten Balletten, siehe -> ♫ Ballett Schwanensee – Gesamtkunstwerk in der Stuttgarter Staatsoper

Personen:

Siegfried: Der Prinz, auf Brautschau, Odette: Echte Schwanenkönigin (weiß gekleidet), Odile: Falsche Schwanenkönigin (schwarz gekleidet), Rothbart: Zauberer, tritt auch als Eule auf, Benno: Freund Siegfrieds, Weitere: Königinmutter, sechs Heiratskandidatinnen, viele Schwäne

♫ Schwanensee – Swan Lakes – 4 x neu im Theaterhaus

Swan Lakes: Eric Gauthier hatte die Idee, den „alten Schinken Schwanensee“ neu zu interpretieren mit den Choreografen Cayetano Soto, Marie Chouinard, Marco Goecke und Hofesh Shechter. Sein Auftrag: „Schwanensee in der heutigen Tanzsprache, ihr habt alle Freiheiten“

Schwanensee und „Modern Dance“

Dummerweise hatte er sich Choreografinnen ausgesucht, die bisher nur Modern Dance getanzt hatten. Schwanensee kannten sie nicht, dem wurde aber mit Videos vom Bolschoi und der Royal Opera nachgeholfen. Jede der vier Choreografinnen hat ihre Eindrücke in eigenen Stücken verarbeitet. Eine Einführung wurde extra nicht ins Auge gefasst, damit jede Besucherin ihre eigenen Interpretationen behält.

Auch ich habe lange gerätselt, welche Verbindung es zwischen Schwanensee und den vier Choreografien gibt.

Meine ganz persönlichen Eindrücke und Verbindungen zum Schwanensee:

Swan Lakes: Swan Cake – Hofesh Shechter

1. Akt – Prinz Siegfried feiert seinen 21. Geburtstag.

Mit seinen Freunden feiert Prinz Siegfried ausgelassen seine Volljährigkeit. Sie tanzen so lange, bis die Königinmutter kommt und ihn ermahnt, ab jetzt nicht nur zu feiern, sondern auch Pflichten zu tragen. Als erstes sollte er sich eine Frau suchen → weiterlesen

Nach den Kostümen zu urteilen sind wir in einer Hippiekommune gelandet. Ich interpretiere es einmal als das Fest des jungen Prinzen. Seine Volljährigkeit soll gefeiert werden. Alle Freunde sind eingeladen. Gleich zu Beginn kommt Partystimmung auf. Einige Tänzerinnen klatschen im Takt und animieren das Publikum zum Mitklatschen – das lässt sich keine Zuschauerin entgehen.

Freude, Ausgelassenheit, aber zwischendurch auch Disziplin. Die Sause scheint zum Schluss aus dem Ruder zu laufen. Mit einem immer lauter und schneller werdenden „da-da-daa, dadada-da-daa!“ – der Rhytmus aus dem „Tanz der kleinen Schwäne“ – eskaliert die Stimmung. Mensch hört nicht die harmonischen Tschaikowski-Klänge, sondern einen überlauten Kopfschmerz-Disco-Beat. Bei lautem Geknatter sinken die Feiernden auf die Knie, kommen aber gleichmäßig wieder hoch und sind zum wiederholten Male die vergnügten jungen Leute von vorher

Swan Lakes: Le Chant du Cygne – Le Lac

2. Akt – Siegfried entdeckt die Schwanenprinzessin im Schwanensee und schwört ewige Treue.

Um Mitternacht, bei glitzerndem Vollmondlicht, erreichen die Freunde einen See, auf dem sie reiche Beute vermuten. Fasziniert beobachten sie die schwimmenden Schwäne – der berühmte Schwanentanz… → weiterlesen

Eindeutig sind die kleinen Schwäne zu erkennen an den strubbeligen Boris-Johnson-Frisuren der Schwanenküken; ein Tutu, das an Sonnenschirme an tropischen Stränden erinnert und an einer Hand den Handschuh mit dem Schnabel. Den strecken sie immer in die Höhe, sobald sie brav eine Formation bilden.

Sie schreien ihren Frust heraus. Sie klagen ihre Vergewaltiger an. Sie wollen sich so frei bewegen, wie sie möchten. Sie sind keine Spielbälle der Männer, lautet ihre Botschaft.

Swan Lakes: „UNTITLES FOR 7 DANCERS“ Cayetano Soto

3. Akt – opulentes Fest mit Vorstellung der Brautbewerberinnen und falscher Schwanenprinzessin und schwarzen Schwänen.

Das rauschende Fest zur Volljährigkeit des Prinzen ist in vollem Gange, als die Königinmutter ihm eine Auswahl von sechs Kandidatinnen als künftige Braut vorgestellt. Mit jeder tanzt er, aber entscheiden kann er sich nicht für eine – zum Ärger seiner Mutter. Als ein unbekannter Gast mit seiner Tochter erscheint… → weiterlesen

Schwarz ist die Bühne! Schwarz sind die Kostüme der Tänzer! Eine zweite Haut, die nur den Kopf und die Finger frei lässt. Das macht sich bei tanzenden Paaren bemerkbar. Dann blitzen plötzlich Hautfarben auf Rücken oder Schenkeln. Das sorgt für Abwechslung.

Die Tänzer sehen aus und bewegen sich wie verlorene Seelen, die irgendwo im Nirwana gelandet sind, ohne sich auszukennen. Sie laufen umher, haben selten Kontakt zu den übrigen. Dabei vollführen sie die schönsten Kunststücke.

Wenn sie tatsächlich zusammenkommen, sieht das sehr zufällig aus. Sie kleben etwas aneinander, haben sich nichts zu sagen, schauen sich kaum an.

Das Stück dauert exakt 20 Minuten. Es läuft eine digitale Uhr mit Minuten und Sekunden rückwärts ab als ein 20-Minuten-Abschnitt aus der Ewigkeit. Verdammt in eine schwarze Zeit, bei der keiner weiß, wie lange das noch gehen mag – trostlos.

Die Musik ist stampfend gleichmäßig, aber mit aggressiven Höhepunkten. In dieser Zeit treffen mehrere Schwarzgekleidete aufeinander und gehen genau so unmotiviert auseinander – trostlos!

Swan Lakes: Shara Nur – Marco Goecke

4. Akt – Siegfried, Odette und die vielen Schwäne verzweifeln.

Siegfried erkennt seinen Irrtum. Große und kleine Schwäne tanzen traurig um das Paar herum. Für das Ende bestehen verschiedene Varianten… → weiterlesen

Wie in der Modoration von Eric Gauthier zu hören war, handelt es sich um einen See in Russland. Diejenigen, die hineinspringen, kommen gelb wieder raus.

Ansonsten ist die Choreografie ein echter Goecke – also wie immer. Abgehackte Bewegungen bis in die Fingerspitzen – besonders hektisch in diese.

Es muss ein verseuchter See sein. Insofern passen die Bewegungen. Die Schwimmenden / Badenden / Schwäne waren eindeutig zu lange im See. Sie sind durch eine eingefangene Virus-Variante nicht einfach nur gelb geworden, sondern zusätzlich rosa. Sie werden von Schüttelfrost gebeutelt, alleine, zu zweit oder zu mehreren. Ungesunde Zuckungen, zum Bemitleiden.

Wie Gauthier vorher sagte, hat Goecke einen Teil von Björks Musik selbst gesungen, um Gema zu sparen. Das stellte ich mir aufgrund der Erzählung als Höhepunkt vor. Lustig war das dann aber doch nicht – im Gegenteil.

Eine Szene bleibt im Gedächtnis als anrührendes Erlebnis. Ein Mann (Siegfried?) und eine Frau (Schwanenprinzessin?) finden zueinander. Sobald eine/r es geschafft hat, seine/ihre Hand auf die die Schulter der/den Partner/in zu legen, hört das Gezappel auf und die Hand wird ruhig. Es ist beruhigend, die Verwandlung eins nach dem anderen mitzuerleben. Liebe und Vertrauen hilft über Nervosität und Krankheiten hinweg.

Das könnte doch eine neue Schlussvariante im Schwanensee werden – aufbauend und zukunftsweisend.

SWAN LAKES im Theaterhaus Stuttgart

Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart: SWAN LAKES

Aufführung am 3. Juli 2021

Eine Produktion von Theaterhaus Stuttgart

Mit Uraufführungen von

Marie Chouinard, Marco Goecke, Hofesh Shechter, Cayetano Soto

3sat zeigt „Swan Lakes – Gauthier Dance“ am Samstag, 28. August, um 21.00 Uhr in Erstausstrahlung.

Zumindest müsste es schöner sein als in seinem Zuhause, das er mit Clarissa und Flaminia, seinen beiden Töchtern in heiratsfähigem Alter, und seiner Haushälterin Lisetta teilt.

Zumindest müsste es schöner sein als in seinem Zuhause, das er mit Clarissa und Flaminia, seinen beiden Töchtern in heiratsfähigem Alter, und seiner Haushälterin Lisetta teilt.