Strassenmaler nutzen keine Leinwand, sondern das Pflaster, um ihre Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen. Jede Passantin kann die Bilder sehen. Straßenkunst ist für alle da!

Weitere Web Stories

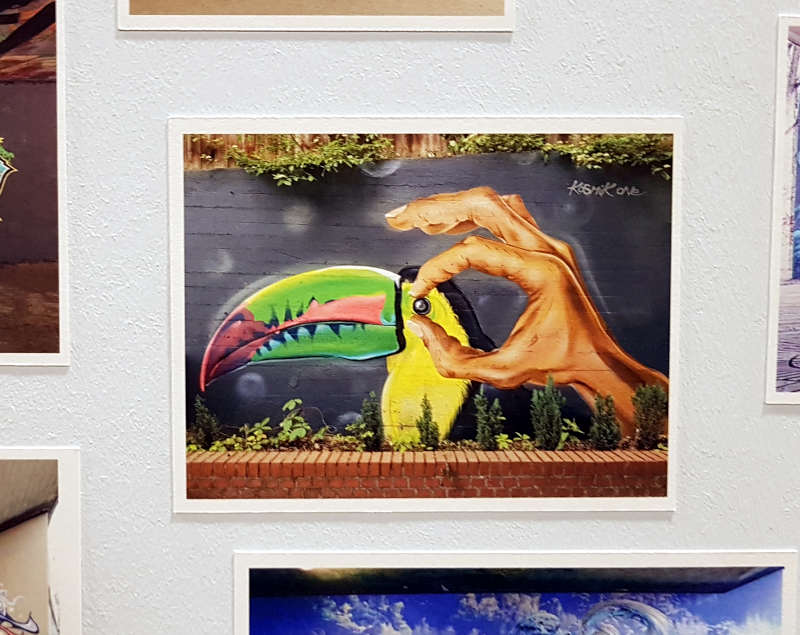

Die Ausstellung im Stadtpalais Stuttgart wirft einen Blick auf 12 Graffiti-Schwerpunkte, die bei Sprayern besonders beliebt sind. 2000 Fotos hängen an den Stellwänden.

Angeordnet sind die Bilder wie in Fotoalben in früheren Zeiten. Eine Darbietung mit Wiedererkennungseffekt für alle, die etwas mit „Graffiti im Kessel“ zu tun haben oder hatten.

Wenn Wissenschaftler ans Werk gehen, entwickeln sie Kriterien. Nach denen teilen sie die Wandbilder ein.

Traditional Style bezeichnet das, was fast alle Sprayer machen oder gemacht haben, zumindest am Anfang.

Individual Style heißt: Noch keine übereinstimmenden Merkmale mit anderen Graffitikünstlern gefunden.

Anti Style bezeichnet diejenigen, die genau das Gegenteil fabrizieren. Früher nannte man es Will-und-kann-nicht.

Semi Wildstyle bedeutet zwei Halbe vom Ganzen. Die Schrift ist nur halb so verschlungen, deshalb doppelt besser zu lesen als im Wildstyle.

Unter der Bezeichnung Character läuft alles, was erkennbar ist – Menschen, Tiere, Monster, Gegenstände – von Comic bis Fotorealismus.

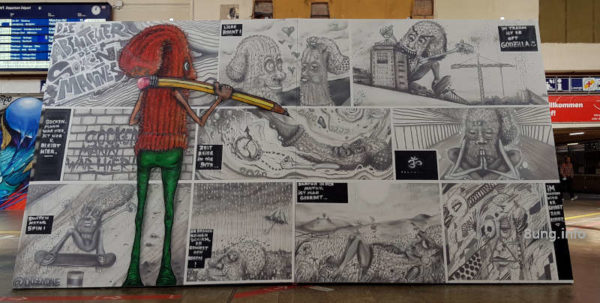

70 Graffiti-Künstlerinnen verwandeln die Halle des Stuttgarter![]() Hauptbahnhofs in eine riesige Galerie. Ihre großformatigen Werke sind bis Ende Oktober 2020 zu besichtigen. Dann wird die Halle umgebaut.

Hauptbahnhofs in eine riesige Galerie. Ihre großformatigen Werke sind bis Ende Oktober 2020 zu besichtigen. Dann wird die Halle umgebaut.

Traurig sah die Halle aus, nachdem die Geschäfte ausgezogen waren. Mit den übergroßen Bildern hat sie deutlich an Attraktivität gewonnen. Mein Tipp an alle Reisenden, die beim Umsteigen etwas Zeit haben. Lassen Sie sich diese Ausstellung nicht entgehen, für umsonst – fast im Vorbeigehen. Sie liegt 5 Minuten vom Gleis entfernt. Gehen Sie einfach vom Bahnsteig in Richtung Innenstadt.

Schrift in großen Buchstaben ist von weit zu lesen. Es überbringt die Botschaft, die den Künstlern wichtig ist, in diesem Falle GLÜCK. Es ist so überschwänglich im wahrsten Sinne des Wortes, denn es breitet sich über den Rahmen aus. Ob es ein Wunsch an die Reisenden ist oder das Glück, einmal nicht unter Zeitdruck und Bammel vorm Erwischtwerden zu arbeiten, bleibt offen.

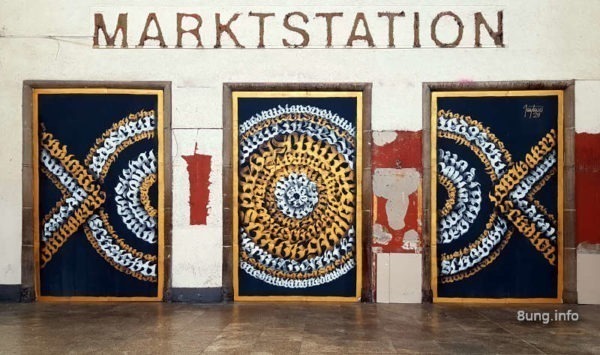

Solide gebaut ist der Bonatzbau. Steinerne Türrahmen überdauerten unbeschadet die Jahre. Jetzt beeindrucken sie als Bilderrahmen. Fast wünscht man sich mehr Beweglichkeit beim Anblick dieser Dreiergruppe. Es reizt geradezu, die rechte und die linke Außenseite so lange zu verschieben, bis sie in der Mitte den Kreis verdecken – und dann wieder zurück.

Lass uns die Autos vollkleckern. Wenn das keine Anregung zum Umsetzen in erlebnisarmen bis spaßgeblockten Coronazeiten ist!

Ganz aktuell geht es in den Türen weiter. Eindeutig ist Trump an seiner individuellen Tolle zu erkennen. Mit einem Hamburger in der Hand haut er spät in der Nacht noch seine Twitter-Botschaften des Tages in den Rechner.

Ein Alchimist mit Baseballkappe – ohne Drostenwuschelkopf – entwickelt konzentriert einen Impfstoff gegen das Coronavirus, skeptisch beäugt von der weisen Eule.

Der ansonsten nette Mensch von nebenan sitzt auf seinen gehorteten Clopapierrollen, verliert entnervt den Überblick und schmeißt eine Rolle zum Alchimisten.

3-Meter-Sockenmann war hier & bleibt hier.

In seinen überdimensionalen Cartoons fühlt sich der Sockenmann geerdet, wenn er vom Gras überwachsen ist. In seinen Alpträumen beißt er als Gozilla in den Bahnhofsturm.

Farbiger Künstler – schwarzweiße Kunst.

Ein riesiger Buchumschlag mit geheimnisvollen Zeichen auf dem Buchrücken. Beide Wölfe sehen sich zwar ähnlich und schauen sich starr in die Augen, sind aber jeweils anders gezeichnet. Also kein Spiegelbild.

Für den griechischen Höllenhund Cerberus blicken die beiden zu freundlich drein.

Handelt es sich um Romulus und Remus, die beiden Wolfskinder, die Rom gründeten?

Von der Haltung her könnten sie aus dem alten Ägypten stammen. Zwei Rivalinnen?

Menschen mit Phantasie entwickeln sofort den Plot für einen Fantasy-Roman. Und vielleicht ist die Geschichte fertig, wenn sie in Hamburg aus dem Zug steigen.

Animationsfilm oder Comic? Es sieht dramatisch aus. Ist der Widder der Ritter und Retter in der Not, der sich als verkappter Prinz oder Anführer einer Herde von verzauberten Gutmenschen erweist? Er rettet die schöne junge Frau vor bösen Mächten. Oder umgekehrt. Sie verfügt über Riesenkräfte und haut alle Feinde weg, bis der Widder seine ursprüngliche Gestalt annimmt. Auch hier kommt zusammen, was zusammen gehört.

Wen oder was mag die zornige junge Dame auf dem Spiegel des schwarzen Monstersees wohl verfluchen? Dieses Bild hängt genau da, wo ein Tunnelgang für den Zutritt zu den Gleisen freigelassen wurde. Wer sich an das Beispiel des Reisenden hält, bekommt beim Anblick weder Magenschmerzen noch Vorahnungen – gar nicht drum kümmern.

Noch gehören Graffiti und Bahn zusammen, bis Ende Oktober. Dann wird die Bahnhofshalle umgebaut. Solange laufen Zugbegleiterinnen und Zugführerinnen, Zugtechnikerinnen und Verwaltungsleute entspannt an den blauen und gelben Riesenblasen vorbei, ohne sich darüber aufzuregen. Danach werden die Graffiti, die nicht auf die Wand, sondern auf eine davor gesetzt Leinwand gemalt wurden, abgenommen. Wo kommen sie hin? Normalerweise sind Sprühbilder nicht für die Ewigkeit bestimmt – aber diese hier???

Rechtsgehende, Linksgehende, mit dem Fahrstuhl zur S-Bahn, aus der Glastür nach draußen … Irgendwo treffen sich alle Beteiligten, auch wenn sie sich noch so skeptisch gegenüber stehen. Die Wege kreuzen sich.

Zickzack in klaren Farben, dahinter Gewitterwolken. Aufbruchstimmung im Stuttgarter Hauptbahnhof. Ob es den Reisenden nahe legt, sich ein bißchen zackiger zu bewegen? Schließlich müssen sie noch ein paar hundert Meter laufen, bevor sie die Gleise sehen. Oder soll es heißen, dass dieser neue Bahnhof namens „Stuttgart 21“ nicht allen willkommen ist? Oder heißt es etwa, dass neben allen möglichen bisherigen Pannen noch ein paar dazu kommen?

Optimistisch in die Zukunft – alle Linien zeigen nach oben. Aufbruchstimmung im Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Bahnkunde geht/steht im Mittelpunkt. Trotz obligatorischem Mund-Nasen-Schutz wird doch wohl ein Häppchen erlaubt sein.

SECRET WALLS GALLERY

August bis Ende Herbst 2020

Temporäre Graffitigalerie im Bonatzbau

Hauptbahnhof Stuttgart

WÄNDE | WALLS

26. September 2020 – 31. Januar 2021

Kunstmuseum Stuttgart

GRAFFITI IM KESSEL

26. September 2020 – 31. Januar 2021

Im Stadtpalais – Museum für Stuttgart

Straßenkunst ist für alle da! Jede Passantin, jedes Kind, jeder Jogger kann es im Vorbeigehen sehen. ![]() Strassenmaler nutzen keine Leinwand, sondern das Pflaster, um ihre Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen.

Strassenmaler nutzen keine Leinwand, sondern das Pflaster, um ihre Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen.

Die Zuschauer staunen über derart vielfältigen Ausdrucksformen der Kunst. Die Künstler finden eine kostengünstige Ausstellungsmöglichkeit, um ihre Kunst einem breiten Publikum zu zeigen – für ein „Hutgeld“. Oder sie sind so fantastisch, dass sie Aufträge von Städten, Werbeagenturen oder Einkaufszentren bekommen.

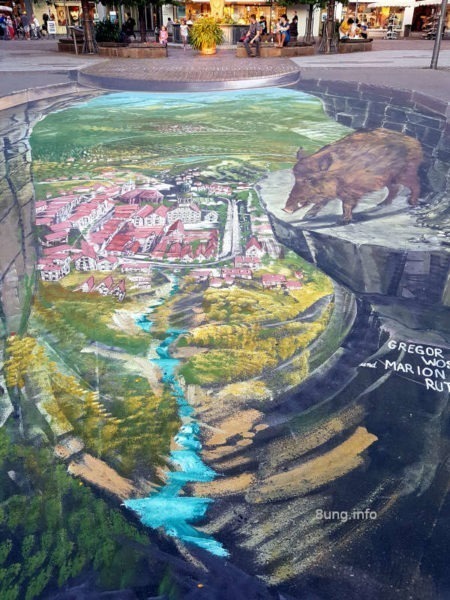

Gregor Wosik und Marion Ruthard gehören zu den fantastischen Malern, die sich von der Masse abheben. Dieses Streetart-Bild ist ein Auftragswerk im Rahmen des Kirchheimer Kultursommers.

Intuitiv findet der Hund die richtige Stelle. Er reitet auf dem Schwein, das auf die Stadt niederschaut. Bei Zweibeinern dauert es etwas länger, bis der richtige Platz gefunden wird. Das sorgt für Gesprächsstoff.

Die Künstler kennzeichnen – mit zwei aufgemalten Füßen – genau die richtige Stelle, auf der die Illusionsmalerei am besten wirkt. Also: Kamera gezückt, warten, was vor die Linse läuft.

An der richtigen Stelle zu sitzen, das Wildschwein vor sich und die Stadt unter sich, das hat was!

Je nach verwendeter Farbe bleibt das Gemälde erhalten, verblasst oder wird von der Straßenmeisterei entfernt. Künstler leben nicht von Luft und Liebe. Das wissen auch Passanten. Wenn ihnen das Werk einer Malerin, eines Musikers einer Akrobatengruppe gefällt, honorieren die es.

Bitte nicht vergessen!!!

Die fröhlich bunte Hauswand in Haslach im Kinzigtal sorgt für gute Laune – egal, ob Sonne, Regen, Schnee oder Hagelschauer 😉

Der Blick aus dem Fenster nach draußen sagt Kurz-Ärmel-Wetter an. Die Realität im Freien sagt: „Lang-Ärmel-Wetter!“

————————->

Leb! Leb! Eh deine Sehnsucht stirbt, ehe durch den Hauch des Zeitlosen Kraft und Fluss versiegen.

Gib! Gib, all deine Lebenskraft den Träumen deines Herzens, deines freien Geists Vision.

Praktisch, sein Lebensmotto an der Hausmauer zu finden. Bei jedem Heimkommen wird den Bewohnern klar, dass sie unbedingt noch leben müssen, bevor die Kräfte sie verlassen.

Auch die Aufforderung, die eigene Lebenskraft in Herzensträume zu investieren, lässt sich auf der heimischen Couch wunderbar verwirklichen.

Wie, wann, wo, womit die Träume in die Tat umgesetzt werden sollen, steht vorn am Haus nichts geschrieben – aber vielleicht auf der Rückseite.

Aufbruch oder Endzeitstimmung?

Auf alle Fälle ausgesprochen fotogen!

Am 27. Oktober 2015 ist es soweit – der Oktobervollmond hat seine größte Fülle erreicht.

Trübe sieht es aus beim Blick aus dem Fenster, obwohl es für den Herbst mit 16 Grad Celsius warm erscheint. Der Himmel ist grau – eine einzige zusammenhängende Wolke – kein Wind regt sich. Von drinnen wirkt das Wetter wie Nieselregen – ist es aber nicht. Statt goldener Oktober Novemberblues!

Das zumindest glaubt der Maler dieser farbenfrohen Gemälde auf der Stuttgarter Königsstraße. Diese Farben und Formen heitern auf. Gelb steht für Sonne, rot für Energie, blau für Harmonie, grün für Erwachen. Je länger ich mir diese Bilder anschaue, umso mehr muss ich sagen: „Recht hat er!“

——–>

Schau mir in die Augen, Kleines…

Warm – für diese Jahreszeit – ist es in der Freiburger Fußgängerzone.

Zeit für die Freiluftmalerin, ihre Dienste anzubieten.

Zeit für die Einkaufsbummler, ein Portrait ihrer Lieben malen zu lassen und dabei zuzuschauen, wie das bezaubernd schöne Antlitz wächst.

Die Malerin lässt ihr Modell aus einem weißen Blatt Papier heraus entstehen. Auf den Blick kommt es an und auf ein leichtes Lächeln, das auf Zurück-lächeln zielt, denn eine private „Mona Lisa“ ihrer menschlichen und tierischen Lebensabschnitts-Gefährten mögen viele Menschen gern um sich herum haben. Es vermittelt das Gefühl von Beisammensein; erinnert an gemeinsame Erlebnisse als Andenken an einen schönen Tag. Und vor allen Dingen – die Lieben bleiben ewig jung und schön, egal, wie viele Jahre vergehen.

Diese Malerin stellt gleich ein paar ihrer Zeichnungen aus, die die Bummler an diesem Samstag von ihren Einkäufen abhalten. Bei derart treuen Hundeblicken werden Herrchen und Frauchen – und wohl noch mehr Hunde-, Katzen-, Wellensittich-, Meerschweinchenbesitzer – schwach, einfach schwach.

Jede große Straßenkünstlerin hat einmal klein angefangen.

In der Inszenierung hat Katharina Wagner wieder einmal den Hans![]() Sachs ausgetauscht, andere Akzente gesetzt, einige Szenen gekürzt, die Prügelszene immer sparsamer gestaltet.

Sachs ausgetauscht, andere Akzente gesetzt, einige Szenen gekürzt, die Prügelszene immer sparsamer gestaltet.

Gleich geblieben sind die hervorragende Leistung des Festspielorchesters unter der Leitung von Sebastian Weigle und des Festspielchors unter der Leitung von Eberhard Friedrich.

Der neue Hans Sachs – James Rutherford mit angenehmer Stimme – ist von Kopf bis zu den nackten Füßen auf Anti-Meister eingestellt. Er zeigt deutlich, dass er mit den eingefahrenen Regeln nichts gemein hat. (mehr …)

Der neue Hans Sachs – James Rutherford mit angenehmer Stimme – ist von Kopf bis zu den nackten Füßen auf Anti-Meister eingestellt. Er zeigt deutlich, dass er mit den eingefahrenen Regeln nichts gemein hat. (mehr …)

Graffiti steht für Zeichenkunst und Malerei aller Art, die sich im öffentlichen Raum wiederfindet, obwohl hier selten eine behördliche Erlaubnis vorliegt.

Graffiti ist also subversive Kunst, was sich nicht nur im rechtlichen Umfeld zeigt, sondern auch in den Darstellungsmöglichkeiten ausdrückt. Graffiti ist ein weltweites Phänomen in den Metropolen: London, Paris, New York, Berlin oder Athen, überall hat die neue Kunstform ihre je spezifischen Ausdrucksform gefunden. Zur Zeit erlebt in Athen die Graffiti-Szene eine Renaissance, wie dem Artikel von Paradisi nachzulesen ist. Auch Brasilien hat einiges in Sachen Kunst & Malerei zu bieten.

Graffiti ist ein vergleichsweise altes Phänomen in der darstellenden Kunst. Immer dann, wenn Menschen mit Mauern oder Begrenzungen konfrontiert wurden, sind sie hingegangen und haben mit unterschiedlichen Formen und Farben auf die Mauern und die Grenzziehungen reagiert. Man kann bereits für das alte Ägypten Zeichnungen mit subversiven Aussagen belegen, die im öffentlichen Raum ohne Erlaubnis angebracht wurden. Herrschaft und Funktionalität von Staat und Wirtschaft wurden aber auch im römischen Weltreich gern auf Zeichnungen an Wänden angegriffen. Heutzutage wird gern auf Sprühfarbe aus einem Airbrush zurückgriffen, um Graffiti an Wände und Mauern zu hinterlassen. Aber auch großflächiger Farbauftrag mit Kritzeleien kann als Graffiti wahrnehmbar werden. Die Bildsprache erinnert oft an den Comic, doch auch andere Kunstformen werden über Graffiti zum Gegenstand gemacht.

Beim Style-Writing werden Schrift und Bild zusammen zu einem Kunstwerk neu gestaltet. Diese Graffitis haben die stärkste Aufmerksamkeitswirkung und diese sind wohl quantitativ die wichtigste Art, wie wir Graffiti in unseren Städten erleben. Basiselement beim Style-Writing ist die Schrift, die sehr kreativ die Buchstaben und Ziffern neu bildet. Häufig nutzt der Graffiti-Künstler die Schrift auch, um seinem Namenszug zur Marke zu machen, die sich in allen möglichen Varianten an vielen Stellen wiederfindet. In den ergänzenden Bildaussagen bemühen sich die Graffiti-Künstler darum, soziale und politische Streitfragen zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zu führen. Kontroversen ergeben sich dann schnell, wenn es keine staatliche oder private Erlaubnis zur Anbringung dieser Graffitis gibt.

Zunächst scheint das Problemfeld rechtlich einfach bestimmbar zu sein: Nicht genehmigte Graffiti ist Sachbeschädigung und kann für den Künstler hohe Schadensersatzansprüche und strafrechtliche Verfolgungen implizieren. Doch anderseits haben die Künstler auch das Selbstbestimmungsrecht und die Kunstfreiheit auf ihrer Seite, wenn es um öffentliche Räume geht, die sowieso von den staatlichen oder privaten Eigentümern nicht angemessen ausgestaltet sind. Die Gerichte in Deutschland haben sich daher oft schwer damit getan, die von den Kritikern der Graffiti-Kunst geforderte Pauschalverurteilung umzusetzen. Abgesehen davon ist es schwierig, die jeweiligen Künstler zu fassen, wenn sie nur ausreichend konspirativ vorgehen. In der Geschichte des Graffitis ist es bisher nicht gelungen, den Erfolg dieser Kunstform zu bremsen. Eher im Gegenteil: Graffiti wird in einigen Gegenden der Welt zur angesagten Kunstform und viele junge Leute bemühen sich, dem Erfolg der alten Graffiti-Künstler in eine neue Zeit zu transportieren.

La Boheme Oper Stuttgart: Vieles ist neu und ungewohnt in der Inszenierung von „La Boheme“ in der Oper Stuttgart.

Atalla Ayans strahlender Tenor erntet zwischendurch immer wieder Szenenbeifall. Zusammen mit Pumeza Matshikiza als Mimi sind beide stark in den lyrischen Szenen. Hingebungsvoll singen sie das Liebesduett, in dem sie sich gegenseitig vorstellen.

André Morsch’s optimistische Stimme passt zu Schaunard, dem Musiker. Er versorgt die Freunde gut gelaunt mit Essen, Rotwein und frischem Geld, auf das die drei ausgemergelten Künstler sich sofort stürzen. Ronan Collett, der problembehaftete Marcello, lässt durch seine Stimmfärbung emotional privaten und beruflichen Frust heraus. Adam Palkas Bass bringt als ewig schlecht gelaunter Philosoph Colline mit tiefer Stimme eine Prise Pessimismus in die Gesellschaft. Musetta (Yuko Kakuta) wird durch die Regie kühl und schrill interpretiert. Hauswirt Benoît (Mark Munkittrick) düpiert durch sein Verhalten nicht nur das Künstlerquartett.

Im Gegensatz zur Leichtigkeit Musik, die zu den jungen, beweglichen Sängern passt, zeigt Andrea Moses die negativen Seiten des Künstlerlebens. Sie verlegt die Oper in die Jetztzeit. Eine Hälfte der Bühne zeigt das unwohnliche Männer-Domizil mit zeitgemäßen Werkzeugen wie Laptop, Mischpult, Kameras, mit denen sie sich filmen. Die andere Hälfte ist mit übereinander gestapelten Fernsehern vollgestopft, die ständig ihre gefilmten bunten Videos senden. Marcello bearbeitet sein Bild auf der Staffelei mit dem Beil, während Rodolfo lustlos auf seinem Laptop herumhackt. Verheizt werden die Gedichte, die der Drucker ausspuckt – keine Originalmanuskripte. Nicht das Sorgenfreie verkörpern diese Künstler – eher die kreative Krise.

Begeisterung kommt bei den Lokalpatrioten auf, wenn im zweiten Akt statt im Pariser Quartier Latin das Café Momus gegenüber der Stuttgarter Markthalle platziert ist. Die Weihnachtsfeier findet stilecht auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt statt, dessen Weihnachtsbaum der Stern eines weltweit operierenden Autokonzerns mit Hauptsitz in Untertürkheim krönt. Wie aus einem Comic entsprungen wirken die Kostüme von Anna Eiermann. Passend zum Bühnenbild mit den Graffitis von Stefan Strumbel.

Mimi sucht und findet Rodolfo im Rotlichtviertel. Marcello lässt Graffiti-Elemente an der Fassade anbringen, Musetta geht anschaffen. Prostituierte werden von ihren Zuhältern vom bemalten Blech-Container zum Schaufenster gescheucht, in dem schon Musetta einen Tanz vollführt. Die „Milchmädchen“ schieben einen Abfallbehälter vom Supermarkt heran, aus dem sie Paletten mit Lebensmitteln hervorholen und verteilen.

Mimi wird oft gefilmt, was nervt und ablenkt. Ruhiger sind die Videos in Mimis Sterbeszene, siehe-> Mimis große Sterbeszene Auf einer riesigen Leinwand im Hintergrund bleibt der Film mitten in der Bewegung stehen. Wenn sie sich mit Rodolfo versöhnt, lächelt sie von der Rückwand. Wenn sie für immer die Augen schließt, verharrt das friedliche Bild groß auf der Leinwand, bis der Vorhang fällt.

Es war die erste La-Boheme-Inszenierung, bei der meine vorsorglich bereitgelegten Taschentücher trocken blieben. Auf der Bühne war einfach zu viel Gewusel.

La Boheme von Giacomo Puccini in der Oper Stuttgart

Musikalische Leitung: Simon Hewett, Regie: Andrea Moses, Bühne: Stefan Strumbel, Co-Bühnenbildnerin: Susanne Gschwender, Kostüme: Anna Eiermann, Licht: Reinhard Traub, Chor und Kinderchor: Christoph Heil, Dramaturgie: Thomas Wieck, Moritz Lobeck

Fotos: A.T. Schaefer

Besetzung am 4. Juni 2014:

Rodolfo: Atalla Ayan, Schaunard: André Morsch, Marcello: Ronan Collett, Colline: Adam Palka, Benoît: Mark Munkittrick, Mimì: Pumeza Matshikiza, Musetta: Yuko Kakuta, Mit: Staatsopernchor Stuttgart, Staatsorchester Stuttgart

Mehr zum Thema „La Boheme“:

Warum fasziniert der Schwarzwald

Warum fasziniert der Schwarzwald![]() so viele Menschen? Dem „Mythos Schwarzwald“ geht Silvia Huth in ihrem reich bebilderten Buch nach. Dabei interessieren sie die sozialen und kulturellen Zusammenhänge mehr als die Touristenattraktionen.

so viele Menschen? Dem „Mythos Schwarzwald“ geht Silvia Huth in ihrem reich bebilderten Buch nach. Dabei interessieren sie die sozialen und kulturellen Zusammenhänge mehr als die Touristenattraktionen.

Bekannt wurde der Schwarzwald durch die Souvenirs der wanderlustigen Krämer – Solo-Selbstständige mit einer Kiepe auf dem Rücken – die Gläser und Kuckucksuhren in die Nachbarstaaten brachten. Maler entdeckten Motive für die Postkarten(kitsch)produktion. Aber richtig Kult wurde der Schwarzwald in den 50er Jahren mit dem Film nach der Operette „Schwarzwaldmädel“, später mit der Fernsehserie „Schwarzwaldklinik“. Eine neue Industrie war geboren – Tourismus.

Auf viele Ein- und Auskommensarten können die kreativen Schwarzwälder zurückblicken. Für Glasmacher war der Schwarzwald ideal: Holz, Wasser und Quarz waren in Hülle und Fülle vorhanden. Bergbau wird im Schwarzwald schon seit über 1000 Jahren betrieben. In historischen Gruben – in 90 Metern Tiefe – entdeckten Forscher Stollen, die seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr in Betrieb sind. Die Gänge sind klein und niedrig, die Luft stickig. Bergarbeiter konnten sich nur gebückt vorwärts bewegen. Häufig wurden Kinder für diese Arbeit benutzt – selten erreichten sie das Erwachsenenalter. Der Bergbau ernährte ganze Regionen, denn er beschäftigte auch Schmiede, Zimmerer, Werkzeugmacher, Wirte, Händler, Fuhrleute …

In der Antike galt der Schwarzwald als ein undurchdringlicher Buchenwald, um den sogar die schneidigen Römer einen Bogen machten. Durch jahrhundertelangen Raubbau schrumpfte er und wurde kahl. Jetzt merkten auch die Feudalherren, dass man Geld nicht essen kann. Bevor ihnen die Felle davon schwammen, ordneten sie eine Aufholzung an mit schnell nachwachsenden und geraden Tannenstämmen. Das erwies sich als Goldgrube für den Schwarzwald, der damit seinem Namen alle Ehre machte. Zwischen den dicht gewachsenen, immergrünen Bäumen wird es nie richtig hell.

Große Baumstämme wurden den Rhein hinunter nach Holland verschifft, vorbei an vielen Ländergrenzen. Vom Ufer aus sieht ein Floß mit zusammengebundenen Stämmen sicher abenteuerlich aus, obwohl das Leben darauf nicht lustig, sondern eher gefährlich und unfallträchtig war. Die Holzabfälle, wie Äste oder krumme Stämme, wurden in Glashütten verfeuert. Ein gutes Beispiel für selbstverständliche Nachhaltigkeit.

Wozu bloß wurden die vielen Köhlerhütten gebraucht? Wozu wurde so viel Holzkohle benötigt in einer Zeit, als es noch keine Gartengrillpartys gab? Neben Hochöfen galten Hammerwerke und Schmiede als Hauptabnehmer. Im Hochofen bringt der Kohlenstoff der Holzkohle das Erz zum Schmelzen. Um das gewonnene Metall zu formen, wurde ebenfalls Holzkohle gebraucht, die mit hohen Temperaturen brennt, aber ohne Flamme.

Der Schwarzwald besteht nicht nur aus Erzen und Flüssen, die durch die riesigen Wälder ziehen. Auf den Freiflächen siedelten Bauern. Neben der offiziellen Religion pflegte die Landbevölkerung selbstbewusst die Schwarze Magie, die einige Wunderheiler hervorbrachte. Das missfiel den Mönchen und Nonnen, die aus ihren Klöstern ganze Regionen beherrschten. Irgendwann war auch ihre Macht zu Ende. Die Gebäude verfielen. Als Dichter, Maler und Touristen die Ruinen von Burgen und Klöstern entdeckten, wurde die Nutzung als Steinbruch untersagt. Damit machten sich die Fremden bei der Landbevölkerung unbeliebt. Aber das liegt schon weit, weit zurück ;-).

Dieses Buch empfiehlt sich für Schwarzwald-Liebhaber, die hinter die Kulissen schauen möchten und Interesse an geschichtlichen Zusammenhängen verspüren. Erwähnenswert sind auch die Schwarzwälder Originale, vom Bauernrebell bis zum Graffiti-Künstler.

Wie der Schwarzwald erfunden wurde: Das Buch zum SWR-Vierteiler »Schwarzwaldgeschichte(n)« | Silvia Huth | EUR 19,90 | Silberburg-Verlag;(Dezember 2012)

Fehler: A feed could not be found at `https://www.8ung.info/tag/schwarzwald/feed/`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=iso-8859-1`

Oper Stuttgart im Dezember 2016: Wiederaufnahme der Oper Eugen Onegin. Die Inszenierung von 2008 ist die gleiche geblieben, der Opernchor ebenfalls. Die Sänger jedoch sind neu, nämlich aus dem heutigen Opern-Ensemble. Durch diese Neubesetzung kann die Aufführung eine ganz andere Richtung bekommen, denn jeder Künstler bringt seine Sehweise mit hinein.

Zur Erinnerung → ♫ Inhalt / Handlung: Eugen Onegin – Oper von Tschaikowski

Vom russischen Hinterhof zur russischen Millionärin, das klingt nach ausreichend Konfliktpotential für einen Onegin-Opernabend (Musikalische Leitung Marc Soustrot). Leider verlieren sich Dynamik und Temperament irgendwo auf der Strecke.

Vom russischen Hinterhof zur russischen Millionärin, das klingt nach ausreichend Konfliktpotential für einen Onegin-Opernabend (Musikalische Leitung Marc Soustrot). Leider verlieren sich Dynamik und Temperament irgendwo auf der Strecke.

Vom russischen Plattenbau-Hinterhoffest OHNE Schwoof bis hin zum mondänen Aprés-Ski OHNE ausschweifendes Luxusgelage der schönen und neureichen russischen Millionäre – Schade.

Mutter Larina (Trine Øien), Besitzerin eines Plattenbaukomplexes, setzt die Bewohner mit einer Abfindung an die Luft.

Arme Leute (Kostüme Werner Pick), sogar ein echter Hund ist dabei. In dem Gewusel muss er am lauten Orchestergraben vorbei. Ob ihm die angelegten Ohren helfen?

Die beiden Töchter Tatjana (Karine Babajanyan) und Olga (Tajana Raj) sehen aus wie Schülerinnen einer Privatschule. Tatjana schreibt ihre Liebesschwüre an Onegin (Shigeo Ishino) auf die Plakate der Bauzäune und als Graffiti an die Hauswände. Erschöpft rollt sie sich danach zum Schlafen in einen Bauplan. Assistentin Filipjewna (Cornelia Wulkopf) darf am Morgen alles sauber machen.

Für das Richtfest (Bühne Kazuko Watanabe ) wird zwischen den grauen Betonwänden – mit abbröckelndem Putz und Stockflecken – in der Mitte eine Rampe hochgefahren. Der Betonboden keilt sich auf und bildet ein Carreé, genau so zweckmässig wie langweilig. Es dient als kaum benutzte Tanzfläche, als Boxring für Lenski (Roman Shulackoff) und Onegin (Shigeo Ishino), später als eine verschneite Skipiste.

Hinterhofschönheiten mit glitzernden Blusen, knallroten Perücken, obligatorischen Schals (stimmige Kostüme von Werner Pick) feiern ein Fest. Leider kein Schwoof auf dem Hinterhof. Sie flanieren mit dem Sektglas um die Tanzfläche, die kurz von Olga und Onegin benutzt wird.

Rührend Heinz Göhrig als Penner, der im perfektem Fronsssösísch die schöne Tatíí-janná besingt.

Statt Ballsaal des Fürsten Gremin (Liang Li) ein mondäner Skiort. Ein Langstreckenläufer brettelt quer über die Bühne – auf der Leinwand. Die übrigen Skiläufer halten sich an ihren Sektgläsern fest und prosten sich zu. Tatjana im Designer-Skianzug wird in der neuen Gesellschaft bewundert und geliebt. Sie hat ihren Platz im Leben gefunden.

Es schneit – kalt und einsam verläuft die Aussprache in einer Schneewüste.

Nüchtern, ja keine Emotionen zulassen.

Tatjana schüttelt Onegin ab.

Sie hat es ihm gezeigt.

Weiß wie Schnee bedeutet nicht nur Einsamkeit, sondern auch Eleganz.

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Eugen Onegin

Staatsoper Stuttgart

Musikalische Leitung: Marc Soustrot

Regie: Waltraud Lehner

Bühne: Kazuko Watanabe

Kostüme: Werner Pick

Licht: Reinhard Traub

Chor: Johannes Knecht

Dramaturgie: Sergio Morabito

Besetzung am 27. November 2008

Larina: Trine Øien

Tatjana: Karine Babajanyan

Olga: Tajana Raj

Filipjewna: Cornelia Wulkopf

Eugen Onegin: Shigeo Ishino

Lenski: Roman Shulackoff

Fürst Gremin: Liang Li

Triquet: Heinz Göhrig

Saretzki: Christoph Sökler

Ein Hauptmann: Chorsoli

Fehler: A feed could not be found at `https://www.8ung.info/tag/eugen-onegin/feed/`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=iso-8859-1`

.

Überraschen Sie Opernliebhaber mit diesem idealen Opernführer als Geschenk. Der Opernführer „Aida bis Zauberflöte“ bietet eine Zusammenfassung von 55 Opern, die im Kulturmagazin 8ung.info zu finden sind. Ob großformatig mit gut lesbarer Schrift, als handliches Taschenbuch oder praktisches Ebook – dieser Wegweiser ist der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Opernbesuch.