Falstaff hält sich für unwiderstehlich – die Damen von Windsor zeigen ihm mit Witz und Wäschekorb, wo’s langgeht. Verdi erzählt mit Wonne, wie Frauen den dicken Ritter austricksen. Eine Nacherzählung wie eine Kurzgeschichte – ergänzt mit Rezension einer Inszenierung. Von doppelten Liebesbriefen über einen Tauchgang in der Themse bis zur nächtlichen Maskerade bei Herne’s Eiche – Falstaff stolpert vergnüglich durch Verdis letzte Oper. Und wir waren live dabei – mit Blick auf eine spritzige Aufführung zum Mitlachen.

Erster Akt – Falstaff, wie er leibt und lebt

Im Wirtshaus „Zum Hosenband“:

Sir John Falstaff hat es durch tägliches intensives Training geschafft, seinen Magen mit dem dazugehörigen Körperumfeld auf das XXL-fache auszuweiten. Dieses Training kostet einmal Zeit, die er im Wirtshaus verbringt, wo es gleichzeitig Wein und Essen gibt. Es kostet aber auch Geld, das trotz der geerbten Güter eines Landlords seinem Ende zugeht. Falstaffs Trainingspartner Pistola und Bardolfo besorgen Nachschub, wenn’s gerade eng wird. Da Falstaff gleichzeitig Gerichtsherr ist, müssen sie sich nicht viel Mühe geben. Das bekommt auch Doktor Cajus zu spüren, als er Klage gegen die Beiden erhebt.

Der Wirt fordert sein Geld – bei Falstaff ist Ebbe im Geldbeutel.

Aber Falstaff hat eine Idee. Ihm fällt seine Wirkung auf Frauen ein, die nur ein stattlicher Mann mit einem derart gepflegten Bauch auf Frauen haben kann. Zwei Damen hätten ihm zugelächelt. Er meinte sogar, in ihren Augen ein Verlangen blitzen zu sehen, als sie seine verwegene Hüfte und den starken, mächtigen Wanst sahen. Ein Mann seines Standes und Alters sprüht vor Reife und Weisheit. Eine Ansicht, die mit ihm viele Männer in den Wechseljahren teilen. Beide könnten seine Trainingseinheiten über ihre reichen Ehemänner finanzieren. Er verfasst einen Liebesbrief gleich in doppelter Ausführung, je einen für Alice Ford und Meg Page. Pistola und Bardolfo sollen sie überbringen. Derartige Dienste gehen den beiden Banditen gegen ihre Ehre, und so trennen sich die Zechkumpane in Unfrieden.

Liebesbrief

In Fords Garten:

Nicht bedacht hat Falstaff, dass seine beiden Auserwählten gute Freundinnen sind, die sich bei einem Treffen mit Mrs. Quickly und Alices Tochter Nannetta Falstaffs Liebesergüsse gegenseitig vorlesen. Dabei entdecken sie den übereinstimmenden Text beider Briefe. Erst sind sie empört über dieses wandelnde Weinfass, doch dann erkennen sie den Unterhaltungswert und beschließen, es dem unappetitlichen Möchtegern kräftig heimzuzahlen.

Eifersüchtiger Ehemann

Bardolfo und Pistola verraten dem eifersüchtigen Ehemann, dass seine Frau ganz wild nach Falstaff ist. Neben unsäglichen Flüchen entwickelt Mr. Ford mit Dr. Cajus, den er sich als Schwiegersohn für seine Tochter Nannetta wünscht, einen Plan, wie sie Falstaff hereinlegen und die Treue ihrer Frauen testen können.

Nannetta und Fenton

Nannetta trifft sich nach deren Abgang heimlich mit ihrem Wunschpartner Fenton. Beide verbringen viel Zeit mit gegenseitigen Neckereien – sie turteln sich fortan durch die Oper.

Zweiter Akt – Mrs. Quickly und Mr. Ford

Im Gasthaus zum Hosenband:

Mrs. Quickly bringt Falstaff die Botschaft, dass Alice rasend in ihn verliebt sei. Sie bittet ihn, heute noch zu kommen, da ihr Mann nicht zu Hause sei. Falstaff ist begeistert. Aber es kommt noch besser. Der verkleidete Mr. Ford sucht ihn auf und bittet ihn, Alice zu erobern. Dafür bekommt er einen Beutel Geld. Falstaff kann das doppelte Glück kaum fassen. Schnell wird er diesen Kavaliersdienst erfüllen können. Er verrät dem verkleideten Ehemann, dass Alice ihn eingeladen hat, da ihr Gatte nicht zuhause ist. Während Falstaff sich schön macht, tobt der eifersüchtige Mr. Ford sich musikalisch aus. Danach komplimentieren sich beide zur Tür hinaus.

Falstaff im Wäschekorb

Im Hause Ford:

Alice, Meg, Nannetta und Mrs. Quickly treffen die letzten Vorbereitungen in der Wäschekammer. Als Falstaff erscheint und Alice ohne Umschweife bezirzen will, platzen erst Meg – wie verabredet – dann Mrs. Quickly mit der Schreckensbotschaft vom nahenden Ehemann dazwischen. Nun wird es nicht nur für Falstaff, sondern auch für die Frauen brenzlig. Tatsächlich stürmt Ford mit Dr. Cajus, Fenton, Bardolfo und Pistola sein Haus und lässt kein noch so kleines potenzielles Versteck unbesucht. Den Frauen gelingt es, Falstaff in den für ihn bereitgestellten Wäschekorb unter der Dreckwäsche zu verstecken. Weil es ihm darin zu heiß wird, lassen sie den Korb von den Dienern zur Abkühlung in die Themse kippen. Jetzt weiht Alice ihren kleinlaut werdenden Ehemann in ihr Spiel ein.

Dritter Akt – Alle gegen Falstaff

Im Gasthaus zum Hosenband:

Falstaff kann die Schlechtigkeit seiner Umwelt nicht fassen. Seine Bruddligkeit verflüchtigt sich, je leerer die Weinkanne wird. Und dann kommt auch noch Mrs. Quickly, die ihn im Auftrag von Alice zu einem neuen Rendezvous bittet – um Mitternacht bei der Hernes Eiche. Damit sie ihn erkennen kann, soll er sich als schwarzer Jäger mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf verkleiden – das kann lustig werden. Das meinen auch die Lauscher im Hintergrund.

Mr. Ford plant, seine Tochter Nannetta im allgemeinen Trubel zu überrumpeln und mit seinem Wunschkandidaten Dr. Cajus zu verheiraten. Seine kluge Frau Alice bevorzugt Fenton als Schwiegersohn. Damit steht das Ende schon fest.

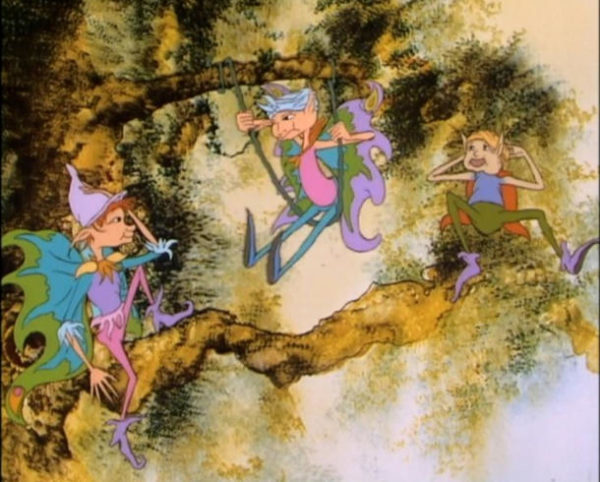

Dritter Akt – Geisterstunde im Park

Zur Geisterstunde erscheinen der verkleidete Ritter Falstaff und Alice, auf die er sich voller Inbrunst und Leidenschaft stürzen möchte. Da erwacht plötzlich der Wald. Ganz Windsor hat sich als Feen und Geister verkleidet. Unter der Anführung der als Fee Nanetta stürzen sich die Kobolde auf Falstaff, der es langsam mit der Angst zu tun bekommt. Erst an Bardolfos Alkoholfahne merkt er, welches Spiel mit ihm getrieben wird. Damit hat der Spuk sein Ende.

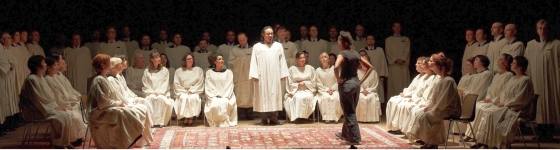

Doppelhochzeit

Es warten nur noch zwei verkleidete Paare, die den Ehesegen erbitten. Mr. Ford vermählt beide, obwohl er nur seine als Fee verkleidete Tochter und Dr. Cajus in Mönchskutte trauen wollte. Als die beiden Paare ihre Masken abnehmen, erkennt er, dass er soeben Dr. Cajus mit Bardolfo und seine Tochter Nanetta mit Fenton verheiratet hat. Des einen Pech, des anderen Glück. Falstaff ist froh, dass der Spuk zu Ende ist und er wieder in Ruhe im Wirtshaus trainieren kann. Sein Fazit: „Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch als Narr geboren.“

Falstaff – komische Oper mit Musik von Giuseppe Verdi.

Das Libretto schrieb Arrigo Boito nach der Komödie „Die lustigen Weiber von Windsor“ von William Shakespeare. Die Handlung spielt in Windsor in England um 1400, die Oper dauert circa 2,5 Stunden. Im Teatro alla Scala in Mailand fand am 9. Februar 1893 die Uraufführung statt.

Personen:

Sir John Falstaff (Bariton)

Mrs. Alice Ford (Sopran)

Mr. Ford, Alices Gatte (Bariton)

Nannetta, ihre Tochter (Sopran)

Fenton, verliebt in Nannetta (Tenor)

Dr. Cajus, Mr. Fords Wunschschwiegersohn (Tenor)

Bardolfo, Falstaffs Mitstreiter, Mitesser, Mittrinker (Tenor)

Pistola, ebenso (Bass)

Mrs. Quickly, Freundin von Alice Ford (Mezzosopran)

Mrs. Meg Page, ebenso (Mezzosopran)

Der Wirt, Falstaffs Page Robin, ein Page bei Ford (stumme Rollen)

Bürgerinnen und Bürger von Windsor (Chor)

Überraschen Sie Opernliebhaber mit diesem idealen Opernführer als Geschenk. Der Opernführer „Aida bis Zauberflöte“ bietet eine Zusammenfassung von 55 Opern, die im Kulturmagazin 8ung.info zu finden sind. Ob großformatig mit gut lesbarer Schrift, als handliches Taschenbuch oder praktisches Ebook – dieser Wegweiser ist der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Opernbesuch.

Großdruck – Taschenbuch – E-Book

Oper Stuttgart: Falstaff – Aristokrat auf Abwegen

22. November 2013: Falstaff , die letzte Oper von Giuseppe Verdi, in einer Neuinszenierung von Andrea Moses in der Oper Stuttgart, siehe -> Inhalt/Handlung: Falstaff

Die Geschichte ist irgendwo in einer undefinierbaren Jetztzeit angesiedelt, in der Handys, Kopfhörer und Motorsägen alltäglich sind. Hölzerne Wände – getäfelt oder mit Lamellen – bestimmen das Bühnenbild von Jan Pappelbaum. Sie werden so verschoben, dass sie jeweils kleinere oder größere Räume bilden. Alices Wäschekorb ist eine Holzkiste, passend zu den Kulissen. Alles wirkt ein bisschen wie die furnierten Schrankwände der siebziger Jahre – gediegen.

Falstaff – ein Mann mit Charakter

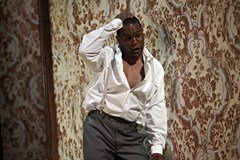

Falstaff: Heinz Göhrig (Dr. Cajus), Roland Bracht (Pistola), Maarten Güppertz (Der Wirt (stumme Rolle)), Albert Dohmen (Sir John Falstaff), Torsten Hofmann (Bardolfo) – Foto: A.T. Schaefer

Passend zu seiner ausdrucksstarken Stimme bringt der Wagner-Sänger Albert Dohmen eine ernstere Komponente in den Charakter des Falstaff. Sein Falstaff nimmt sich ernst und glaubt auch an das, was er singt und darstellt. Selbst wenn er mit Rotweinflecken auf der Hemdbrust, offener Krawatte und heraushängenden Hemdmanschetten dasteht, wirkt er noch längst nicht versumpft. Und wenn er den beiden Banditen Bardolfo und Pistola eine Moralpredigt über die Ehre hält, klingt es sogar seriös. In einem vollkommen verschlammten, ehemals weißen Anzug beklagt er die undankbaren Weiber dieser Welt, die so einen Traummann wie ihn in die Themse schmeißen lassen. Die Krönung des Unverbesserlichen kommt in seinem Schlusssatz: Keiner wäre so klug, wenn er, Falstaff, ihm nicht die Gelegenheit dazu geben würde. Er wirkt wie aus einer anderen Welt – zwar abgestürzt, aber von Kopf bis Fuß der edle Ritter. Der verkleidete Intellektuelle; ganz Aristokrat, aber Manieren und Gesinnung wie ein politisches Stehaufmännchen.

Falstaff: Sängerinnen und Sänger

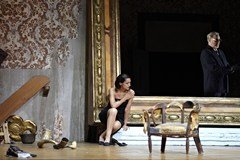

Falstaff: Gezim Myshketa (Ford), Albert Dohmen (Sir John Falstaff) – Foto: A.T. Schaefer

Das Damenquartett, Falstaffs Zielgruppe, trifft sich beim Joggen – insgesamt eine vergnügliche Clique. Aus Vorfreude auf die Rache für die Plagiatsbriefe singen sie – Treppe runter, Treppe rückwärts wieder hoch – fast wie in einem Musical. Simone Schneider verkörpert die Alice nicht nur durch ihren blühenden Gesang, sondern auch als Darstellerin. Mit ihrem sicheren Auftreten fällt es ihr leicht, dem eingebildeten Sprücheklopfer eins auszuwischen. Die bewegliche Sophie Marilley scheint als dauerkauende Meg deutlich unterfordert. Hilke Andersen verbreitet als Mrs. Quickly mit ihrer tiefen Stimme eine angenehme Ruhe. Warum sie sich später in ein unvorteilhaftes Domina-Lederkleid quetschen muss, weiß wahrscheinlich nur die Kostümbildnerin. Mirella Bunoaica singt und spielt die Nanetta leicht, frisch und temperamentvoll. Die Heiratspläne ihres Vaters kommentiert sie ohne Worte – sie mopst sich auf dem weißen Sofa. Mit Kopfhörern kapselt sie sich pubertär von der übrigen Familie ab. Gergely Németi wirkt als jugendlicher Tollpatsch Fenton etwas steif, dafür mit schöner Stimme. Fenton wird von der durchsetzungsfähigen Nannetta herumgeführt, besser gesagt: verführt. Schmachtend singt er seine Arie für Nannetta.

Die Stimme von Gezim Myshketa hat einen gewissen Schmelz, der die Emotionen hochkommen lässt. Sein sportlicher Ford agiert mit Selbstbeherrschung in der Sache. Zum Beispiel in der Eifersuchtsszene. Ford platzt fast. Inkognito muss er sich von Falstaff anhören, dass dieser ein Rendezvous mit seiner Frau hat. Falstaff bezeichnet ihn als Dummkopf. Auch das muss er schlucken. Alleingelassen singt er in unterdrückter Wut, reißt sich die Brille herunter, wirft sie auf den Boden, rauft sich die Haare. Gezim Myshketas Stimmfärbung in Verbindung mit der übertriebenen Unterwürfigkeit Falstaff gegenüber lässt keinen Zweifel an seiner Überlegenheit.

Pistola (Roland Bracht) und Bardolfo (Torsten Hofmann) leben ihre Rollen komödiantisch aus. Bardolfo/Bracht mit speckigen, langen Haaren, Pistola/Hofmann dagegen mit Glatze. Extra wattiert werden müssen beide nicht. Ihr Gegenspieler und Lieblingsopfer Dr. Cajus, ein alternder Junggeselle, wird überzeugend gesungen und gespielt von Heinz Göhrig. Der Wirt (Maarten Güppertz) als allgegenwärtiges Faktotum hält sich im Hintergrund. Sogar italienische Schlager singt er, wenn er den Tisch deckt, sagt aber ansonsten kein Wort. Er deckt den Tisch, räumt wieder ab. Und das alles mit einer Zigarette im Mundwinkel.

Falstaff: Kostüme von Anna Eiermann

Falstaff: Albert Dohmen (Sir John Falstaff), Christiane Iven – Foto: A.T. Schaefer

Diejenigen, die wegen einer schöner Ausstattungen in die Oper gehen, kommen in der Szene mit dem herausgeputzten Falstaff (Kostüme Anna Eiermann) und der ebensolchen Alice auf ihre Kosten. Im Hause Ford stehen zwei weiße Designersofas, auf denen sich Alice elegant und sexy in einem purpurroten Umhang zu platzieren versucht. Ab und an öffnet Alice das großzügig ausgeschnittene Cape über ihrem engem Korsagenkleid und lässt weibliche Rundungen blitzen.

Falstaff ist derart von seinem Rosenstrauß fasziniert, und abgelenkt durch den Kampf mit dem Einwickelpapier, dass er fast vergisst, ihn Alice zu überreichen. Sein Anzug mit blütenweißer Hose, Hemd, Mantel & Schal sitzt wie angegossen. Wie Johannes Heesters sieht er aus, nur in Weiß – der elegante Charmeur.

Falstaff von Giuseppe Verdi in der Oper Stuttgart

Musikalische Leitung: Sylvain Cambreling,

Regie: Andrea Moses

Bühne: Jan Pappelbaum

Kostüme: Anna Eiermann

Licht: Reinhard Traub

Chor: Johannes Knecht

Dramaturgie: Wilfried Buchholz, Moritz Lobeck

Besetzung am 22. November 2013:

Sir John Falstaff: Albert Dohmen

Ford: Gezim Myshketa

Fenton: Gergely Németi

Dr. Cajus: Heinz Göhrig

Bardolfo: Torsten Hofmann

Pistola: Roland Bracht

Mrs Alice Ford: Simone Schneider

Nannetta: Mirella Bunoaica

Mrs Quickly: Hilke Andersen

Mrs Meg Page: Sophie Marilley

Der Wirt (stumme Rolle): Maarten Güppertz

Mit: Staatsopernchor Stuttgart, Staatsorchester Stuttgart

Entdecken Sie mit „Falstaff“ Verdis kunstvolle Komödie: ein Schelmenstück voller Charme, Frauentrick und nächtlicher Maskerade – von der Wäschekorb‑Hopperei bis zum triumphalen Schlussensemble. Lust auf mehr? Stöbern Sie weiter in unseren Opernwelten!

Aida – Inhalt/Handlung: Ähnliche Operndramaturgie und Verdi‑Charaktere in Aidas emotionalem Geflecht

Nabucco – Inhalt/Handlung: Ein weiteres dramatisches Schlüsselwerk von Verdi mit beeindruckenden Chorpassagen

Luisa Miller – Inhalt/Handlung: Verdis romantisch‑dramatisches Werk voller Intrigen und Leidenschaft