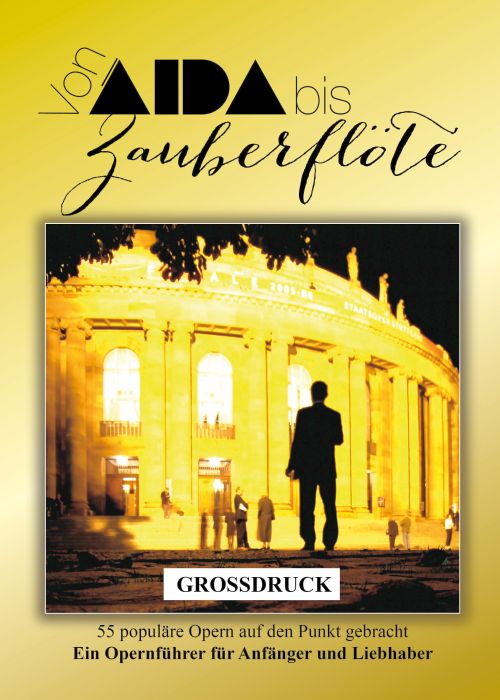

♫ Inhalt / Handlung: Aida – Oper von Giuseppe Verdi

„Aida“ dreht sich um drei Hauptpersonen: Aida, Radames und Amneris. Aida und Radames sind unsterblich ineinander verliebt, doch ihre Liebe wird von Amneris, die ebenfalls Gefühle für Radames hegt, bedroht. Die Oper erzählt von den emotionalen Konflikten und den tragischen Entscheidungen, die diese Dreiecksbeziehung mit sich bringt.