![]() Neben Heilkräutern, Gemüse und Obst wächst im Kräutergarten der Färberwaid, mit dem in Erfurt heute noch Stoffe bedruckt werden – zur Freude der Thüringen-Touristen.

Neben Heilkräutern, Gemüse und Obst wächst im Kräutergarten der Färberwaid, mit dem in Erfurt heute noch Stoffe bedruckt werden – zur Freude der Thüringen-Touristen.

Erfurt gehört zu den Regionen mit den von Natur aus „blühenden Gärten“.

Die grüne Stadt verfügt über einen fruchtbaren Lößboden, warmes Klima mit viel Sonnenschein, wird ständig feuchtgehalten durch die unzähligen Seitenarme der Gera. Charakteristisch für Erfurt sind die Kirchen und Klöster, bemerkenswerte zweiundzwanzig an der Zahl. Fügt man beides zusammen, ergibt es die Klostergärten, die den Nonnen und Mönchen zur Selbstversorgung dienten. Kräuter pflanzten sie zu Heilzwecken an.

Am Erfurter Dom St. Marien wurde der Garten nach altem Vorbild neu angelegt, mit der Dreiteilung Gemüsepflanzen, Heil- und Gewürzkräuter, Obst. Ebenfalls angebaut werden einzelne Exemplare der verflossen Färberpflanze Waid, einst das Wahrzeichen der Erfurter.

In so einem tadellos gepflegten Garten macht jedes Gärtnerherz vor Freude Luftsprünge.

Blauer Farbstoff aus Färberwaid

Viel Aufwand war nötig, um den blauen Farbstoff zu erhalten. Es blaute erst ordentlich mit Urin. Männlichem Urin. Die beste Blau-Qualität brachte der Harn von 10 – 14-jährigen Jungen.

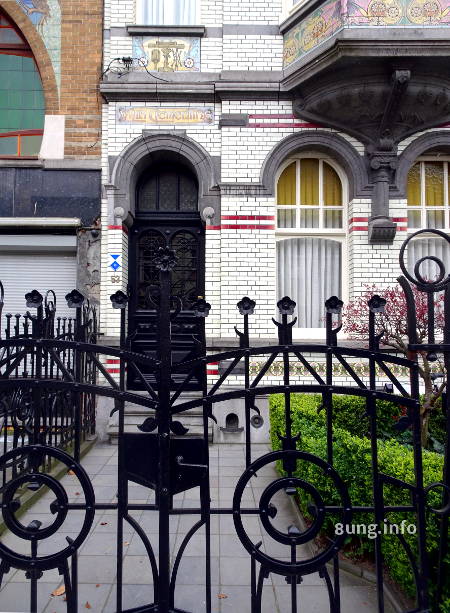

Es lag zwar immer ein Güllegeruch in der Luft, aber der machte die Waid-Kaufleute „stinkreich“. Jedoch keiner von ihnen spendierte aus Dankbarkeit ein Manneken-Pis-Denkmal, das gut als Brunnenfigur in den Klostergarten passen würde. Heute nimmt man statt dessen Ammoniak. Und siehe da – es funktioniert!

Bestes Beispiel dafür ist Rosanna Minelli, die ein Geschäft auf der Erfurter Krämerbrücke betreibt. Denn bevor Indigo als preiswerter blauer Farbstoff die Textilwelt eroberte, nutzten Färber die Waidpflanze. Sie färbt Schals aus Baumwolle, Wolle und Seide mit diesem natürlichen Pflanzenfarbstoff. Für diejenigen, die Naturfarben eigenständig ausprobieren möchten, hält sie eine Auswahl von anderweitigen Farbpigmenten bereit.

Blaudruck – noch so ein typisch thüringisches Kunsthandwerk.

Krzysztof Weyzyk verwendet alte Model von drei ehemaligen Werkstätten. Die jüngsten Model stammen aus der Bauhauszeit. Gedruckt wird in Handarbeit, wie es seit Generationen von Blaudruckern üblich ist.

Der Blaudrucker bestreicht ein Model an den Metallteilen mit Papp, der die blaue Farbe nicht annimmt. Der weiße Stoff wird mit dem Model bedruckt und muss trocknen, bevor er gefärbt wird. Die Abdrücke bleiben weiß, während sich alles andere Blau färbt. Mindestens 8x wird der Stoff ins Farbbad getaucht. Decken, Tücher, Kissen entstehen daraus.

Die bedruckten Tücher kommen in den Verkaufsladen, nachdem sie 3x gewaschen, dann umgenäht und gebügelt werden.

Und als Clou für Ästheten, die gern alles stilvoll aufeinander abstimmen: Handgetöpferte Keramik, ebenfalls mit Blaudruck.

Fehler: A feed could not be found at `https://www.8ung.info/tag/thueringen/feed/`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=iso-8859-1`

Weiterführende Informationen erhalten Sie hier:

Erfurt-Tourismus

Kulturstadt Weimar

Glockenstadt Apolda

Die Eindrücke formten sich im Rahmen der Pressereise unter dem Motto „Garten.Impulse“.

Herzlichen Dank für die fachkundigen Rundgänge und die hervorragende Organisation.

Die Mär von dem unsagbaren Reichtum des Nibelungen Alberich ist bis zu ihnen vorgedrungen.

Die Mär von dem unsagbaren Reichtum des Nibelungen Alberich ist bis zu ihnen vorgedrungen.